Доброкачественная гиперплазия предстательной железы. (ДГПЖ)

Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ, аденома предстательной железы, аденома простаты) - развивающееся из железистого эпителия либо стромального компонента простаты.

Предрасполагающий фактор:

(Не выявлено достоверной связи между возникновением ДГПЖ и половой активностью,

употреблением табака и алкоголя, перенесенными воспалительными и венерическими заболеваниями половых органов.)

Этиология:

Современные представления о развитии ДГПЖ позволяют сделать заключение о многофакторности ее патогенеза:

1) превращение тестостерона под воздействием фермента 5а-редуктазы в дигидротестостерон способствует пролиферации эпителия предстательной железы, т. е. железистой гиперплазии;

2) относительное повышение уровня эстрогенов приводит к пролиферации клеток стромы, т. е. к стромальной гиперплазии;

3) уменьшение количества 5а-андростендиола приводит к увеличению функциональной активности и количества а1-адренорецепторов

предстательной железы, шейки мочевого пузыря и простатического отдела уретры, к сокращению гладкой

мускулатуры этих органов, что лежит в основе развития динамического компонента и возникновения ирритативных симптомов заболевания.

Классификация:

По типу роста различают:

подпузырную форму (опухоль растёт в сторону прямой кишки),

внутрипузырную форму (опухоль растёт в сторону мочевого пузыря),

ретротригональную форму при которой опухоль расположена под треугольником мочевого пузыря (треугольник Льето, образованный устьями мочеточников и внутренним отверстием уретры). Возникает так называемый двойной блок: опухоль затрудняет не только отток мочи из мочевого пузыря, но и прохождение последней через устья мочеточников.

Нередко наблюдается многоочаговый рост опухоли.

Клиническое течение ДГПЖ на три стадии.

-На первой стадии заболевания (компенсации) наблюдаются расстройства акта мочеиспускания при полном опорожнении мочевого пузыря. Больные отмечают вялую струю мочи, появление императивных позывов, особенно по ночам, несколько затрудненное мочеиспускание, но патологических изменений со стороны почек и верхних мочевых путей в этой стадии нет.

-Вторая стадия заболевания (субкомпенсации) характеризуется значительным нарушением функции мочевого пузыря и появлением остаточной мочи. Струя мочи становится истонченной и очень вялой, после мочеиспускания больной испытывает чувство неполного опорожнения, так как часть мочи (100-200 мл и более) остается в мочевом пузыре.

Помимо этого может наблюдаться острая задержка мочи, а из-за затруднения оттока мочи нарушается функция почек.

-На третьей стадии болезни (декомпенсации) развивается полная атония мочевого пузыря, наблюдается парадоксальная ишурия, отмечаются выраженное расширение верхних мочевыводящих путей и прогрессивное нарушение функций почек.

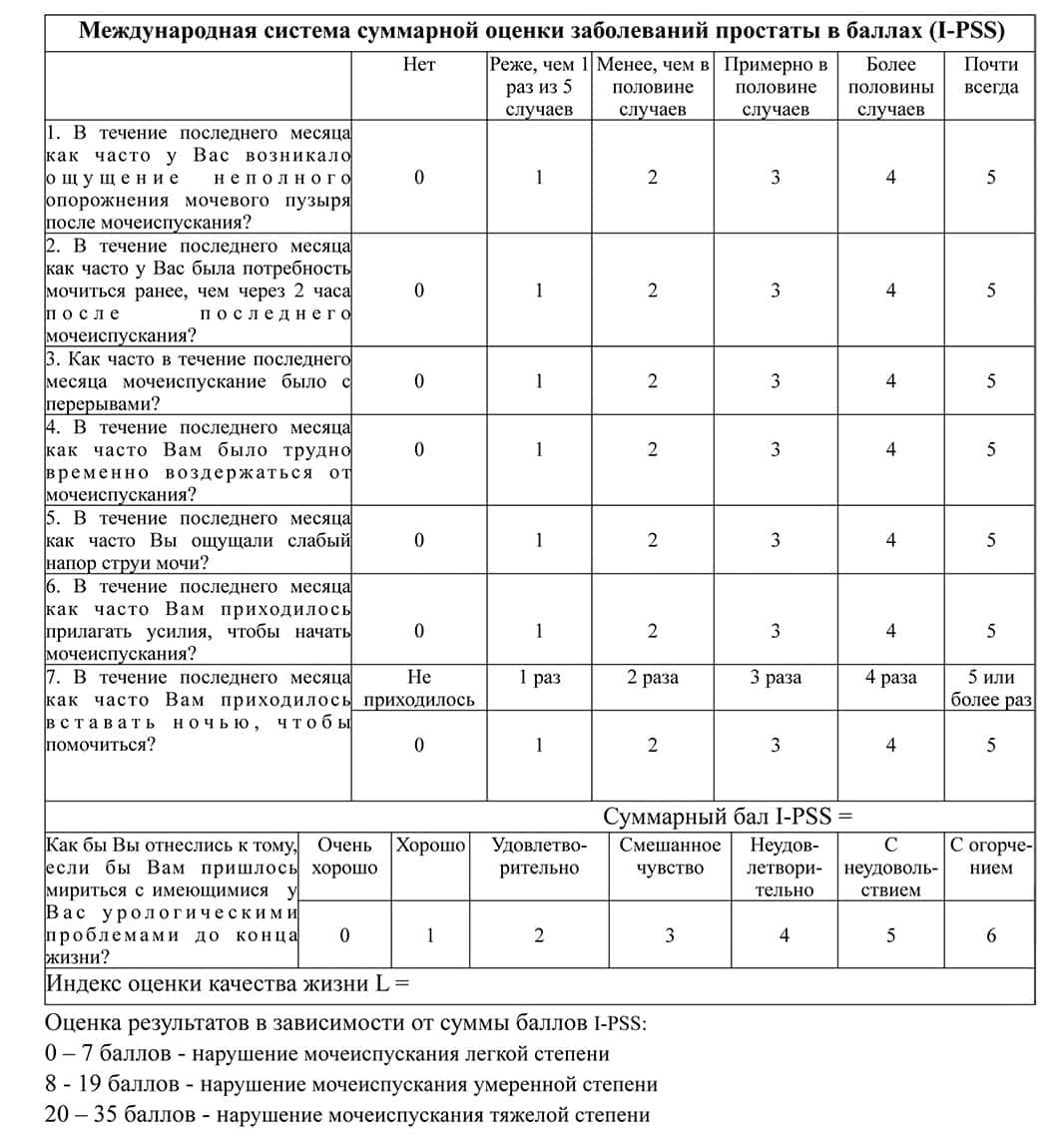

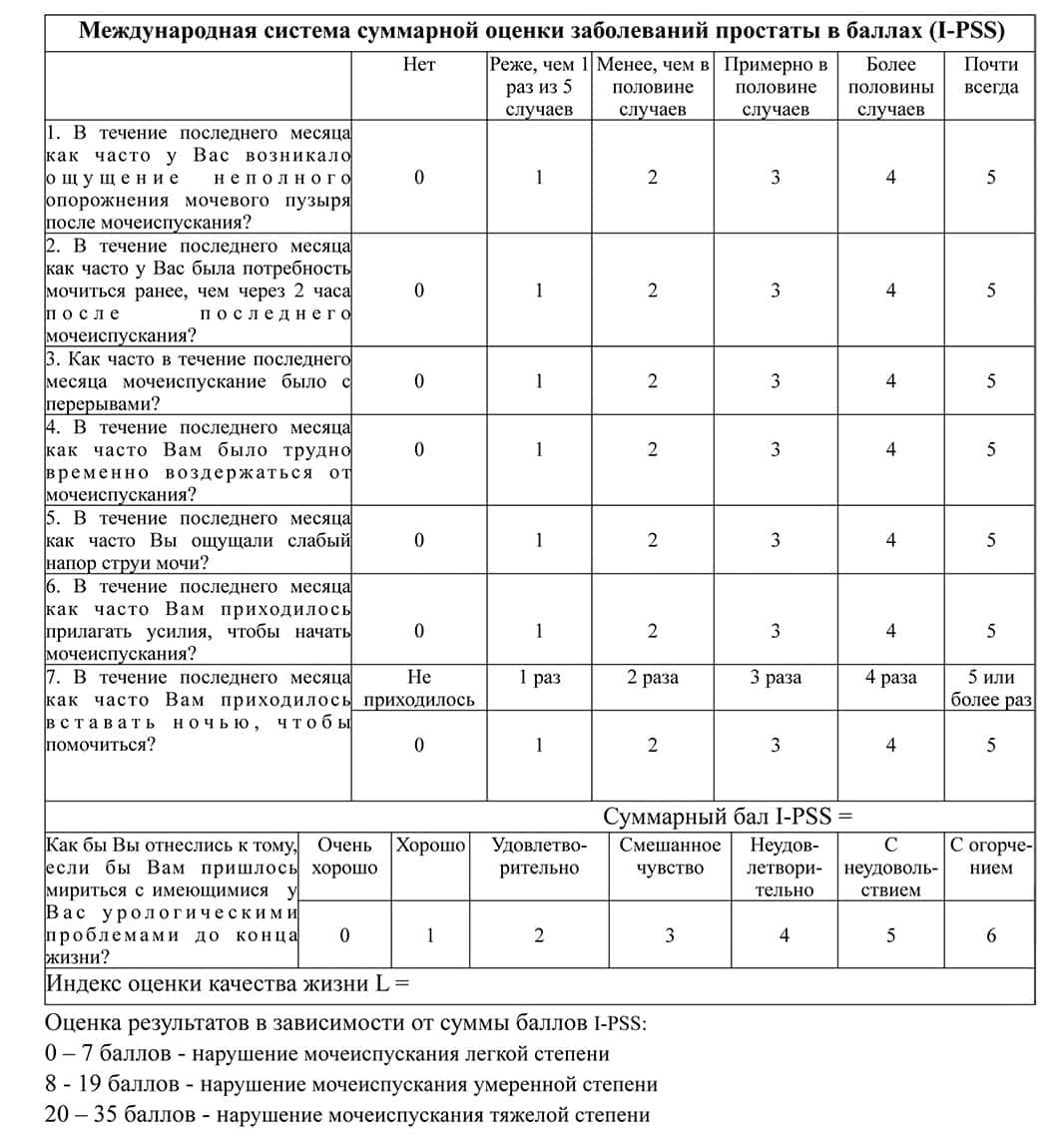

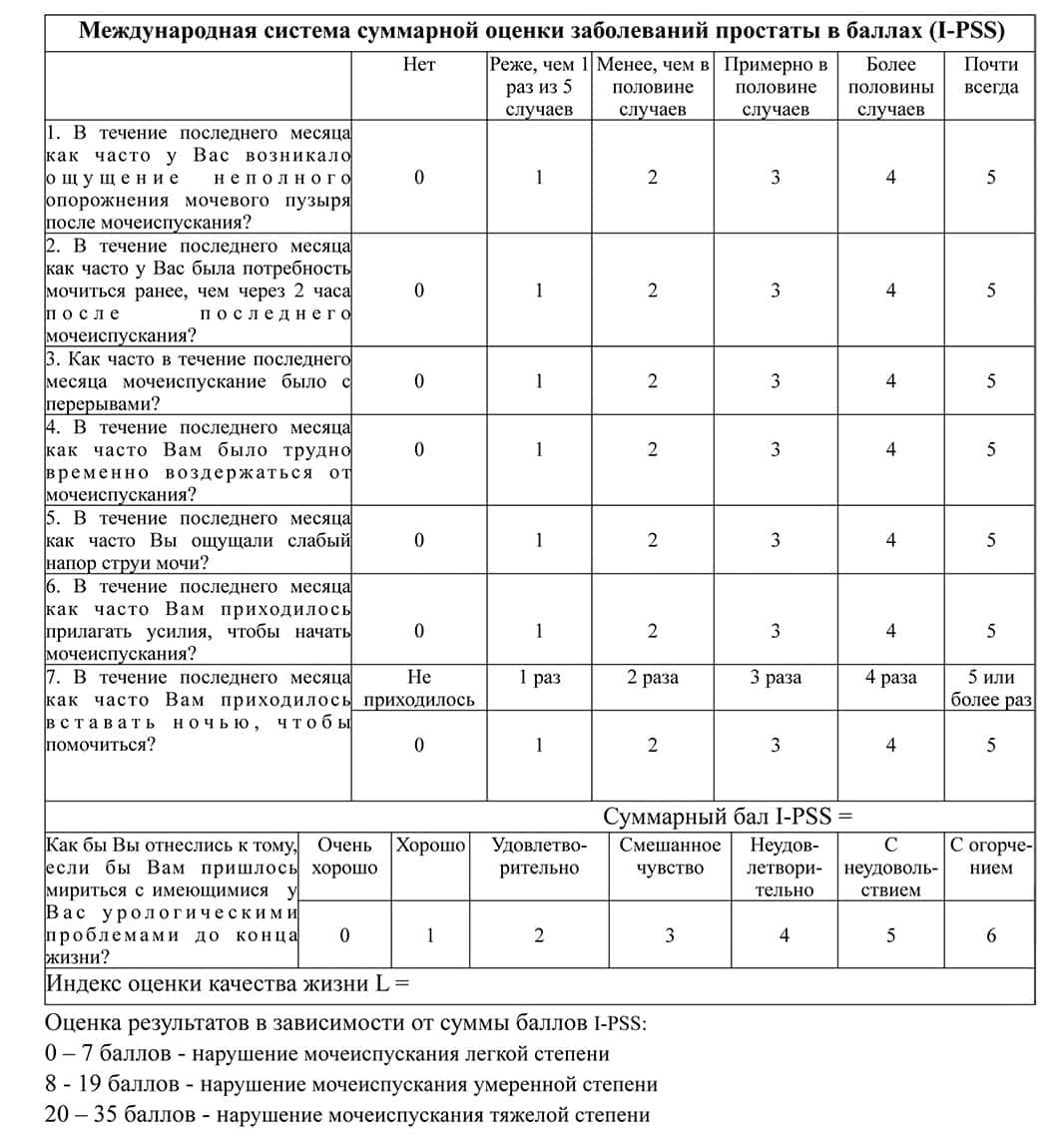

Международная система суммарной оценки симптомов при заболеваниях предстательной железы (IPSS) представляет собой анкету из семи вопросов, касающихся степени выраженности симптомов нарушенного мочеиспускания, и одного вопроса, оценивающего качество жизни

Клиническая картина:

Для клинической картины ДГПЖ наиболее характерны симптомы нарушения акта мочеиспускания.

На симптоматику и клиническое течение ДГПЖ влияют многочисленные осложнения заболевания: острая задержка мочеиспускания; гематурия; камни мочевого пузыря; пиелонефрит; цистит; уретрит; простатит; орхиэпидидимит; хроническая почечная недостаточность.

симптомы ДГПЖ подразделяют на обструктивные, связанные с механическим сдавлением шейки мочевого пузыря и уретры увеличенной предстательной железой и затруднением оттока мочи из мочевого пузыря, и ирритативные, обусловленные изменениями функции детрузора, сфинктера мочевого пузыря и гиперактивностью ?1-адренорецепторов шейки мочевого пузыря, простатического отдела уретры и шейки мочевого пузыря.

К обструктивным симптомам относят затрудненное мочеиспускание, вялую струю мочи, увеличение времени мочеиспускания, необходимость напрягать брюшную стенку при мочеиспускании, подтекание мочи по каплям после акта мочеиспускания, чувство неполного опорожнения мочевого пузыря, парадоксальную ишурию. Эти симптомы проявляются в момент опорожнения мочевого пузыря и могут свидетельствовать не только о наличии инфравезикальной обструкции, но и о снижении сократительной способности детрузора.

Ирритативные симптомы (ночная поллакиурия, учащенное мочеиспускание малыми порциями, болезненное мочеиспускание, императивные позывы к мочеиспусканию, неудержание мочи при позывах) проявляются вне акта мочеиспускания на этапе накопления мочи в мочевом пузыре.

Клиническая картина ДГПЖ характеризуется медленным прогрессированием, сопровождающимся изменениями: мочеиспускательном канале, мочевом пузыре, мочеточниках и почках.

В мочеиспускательном канале эти изменения проявляются сдавлением, деформацией и удлинением его простатического отдела до 4-6 см и более.

в мочевом пузыре. Возникновение обструкции приводит к компенсаторной гипертрофии стенок мочевого пузыря, чтобы во время акта мочеиспускания вытолкнуть всю мочу. Дальнейшее развитие обструкции уретры и шейки мочевого пузыря за счет ДГПЖ приводит к разобщению мышечных элементов мочевого пузыря, заполнению пространств между ними соединительной тканью и появлению ложных дивертикулов. Из-за снижения тонуса мышц мочевого пузыря в его полости после мочеиспускания остается объем который может колебаться от 50-80 до 250-300 см3 и более (остаточная моча). В конечной стадии заболевания ослабленные мышцы мочевого пузыря не в состоянии изгнать мочу, это приводит к постоянному мочеиспусканию по каплям (симптом парадоксальной ишурии, парадокс заключается в том, что одновременно наблюдаются: задержка и недержание мочи.

Осложнения

Острая задержка мочеиспускания невозможностью самостоятельного опорожнения мочевого пузыря и возникновением по мере накопления мочи мучительных позывов на мочеиспускание. полная острая задержка мочеиспускания, которая связана с приемом алкоголя или пищи с большим количеством пряностей, неудовлетворенным половым возбуждением, переохлаждением, нарушением функции кишечника, несвоевременным опорожнением мочевого пузыря, стрессом.

Камни мочевого пузыря, которые встречаются у 12-15 % больных. Причиной образования камней в мочевом пузыре при этом заболевании служат застой мочи в мочевом пузыре и изменение ее реакции. При камнях мочевого пузыря мочеиспускание бывает учащенным, зачастую пациент испытывает постоянные боли над лоном или внизу живота. Некоторые больные жалуются на прерывистую струю мочи и даже на полное прекращение мочеиспускания, которое восстанавливается при изменении положения тела.

Гематурия при ДГПЖ наблюдается у 15-20 % больных. Она может быть как макро-, так и микроскопической. Источником крови в моче наиболее часто становятся расширенные и варикозно-расширенные вены шейки мочевого пузыря. У некоторых пациентов гематурия при ДГПЖ приводит к тампонаде мочевого пузыря сгустками крови, что требует экстренного оперативного вмешательства.

Наличие выраженной обструкции простатического отдела мочеиспускательного канала и шейки мочевого пузыря за счет ДГПЖ приводит к повышению давления в мочевом пузыре, зиянию устьев мочеточников, нарушению оттока мочи из мочеточников и почек. Мочеточники расширяются, удлиняются, становятся извилистыми, возникает гидроуретер. Далее за мочеточниками расширяются почечная лоханка и чашки, возникает гидронефроз. Расширение полостной системы почек и мочеточников способствует присоединению инфекции, развитию пиелонефрита.

Диагностика

Обязательные методы исследования для первоначальной оценки состояния больного включают сбор подробного анамнеза заболевания, выяснение симптомов болезни на момент обращения пациента к врачу с количественной их оценкой по шкале IPSS, оценку качества жизни, заполнение дневника мочеиспускания, общее физикальное обследование, пальпацию предстательной железы и семенных пузырьков через ампулу прямой кишки, общий анализ мочи, оценку функционального состояния почек путем определения уровня креатинина в сыворотке крови и СКФ.

Следует уточнить наличие крови в моче и острой задержки мочеиспускания, выполненные ранее оперативные вмешательства, особенно на мочевых и половых органах сопутствующих заболеваний, особенно болезней, которые могут влиять на мочеиспускание (заболевания и травмы спинного мозга, сахарный диабет, паркинсонизм, инсульт, алкоголизм, сужение мочеиспускательного канала, хронический простатит, опухоли мочевого пузыря и других органов малого таза и др.).

При выявлении болезни врач уточняет наличие и степень выраженности в течение последнего месяца всех симптомов, приведенных в табл. 1, оценивая их в соответствии с IPSS.

Пальцевое обследование предстательной железы и семенных пузырьков через ампулу прямой кишки имеет большое значение при выявлении ДГПЖ .Это исследование дает возможность определить размеры, консистенцию и конфигурацию предстательной железы, а также отметить болезненность при пальпации этого органа при наличии хронического простатита, выявить возможные изменения семенных пузырьков и заподозрить рак предстательной железы при соответствующих изменениях этого органа. При ДГПЖ этот орган увеличен, эластичен по консистенции, междолевая бороздка сглажена, а контуры предстательной железы четко определяются.

Общий анализ мочи - обязательный метод исследования. Выявление лейкоцитурии может свидетельствовать о воспалительных заболеваниях мочеполовых органов, а обнаружение эритроцитов - о примеси крови в моче из-за варикозного расширения вен шейки, камня, опухоли мочевого пузыря и других заболеваний. Обнаружение лейкоцитурии и микрогематурии требует проведения дополнительного обследования.

К рекомендованным методам исследования, которые имеют значительную ценность при первичном обследовании больных, относят определение уровня ПСА в крови, оценку акта мочеиспускания посредством выполнения урофлоуметрии с регистрацией максимальной скорости потока мочи и ультразвуковое определение количества остаточной мочи.

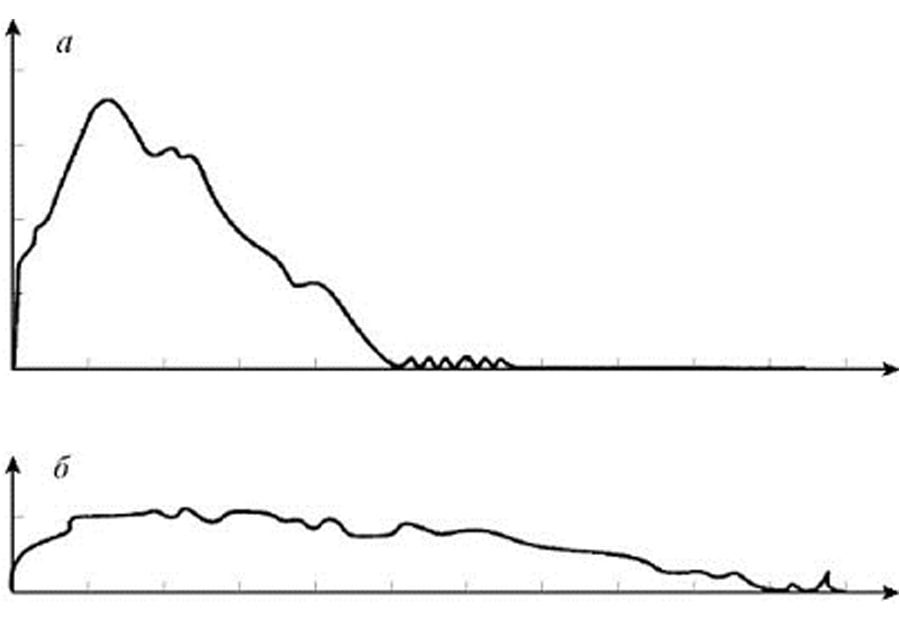

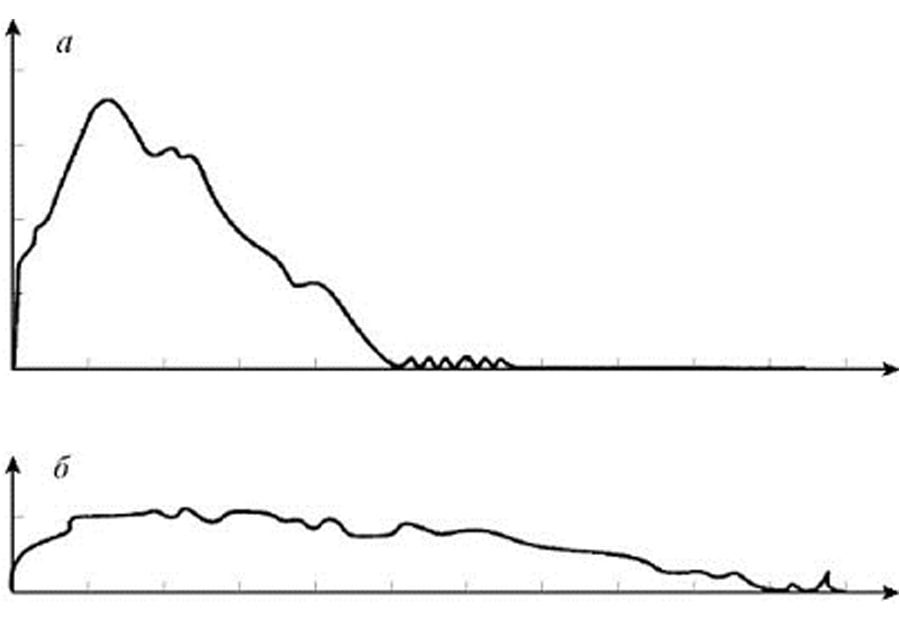

Один из важных этапов обследования пациентов с заболеваниями предстательной железы - оценка уровня ПСА в сыворотке крови. Она позволяет выявить латентно протекающий рак предстательной железы, а также определить преобладание эпителиальной или фиброзной ткани в органе при ДГПЖ. При оценке акта мочеиспускания выполняют урофлоуметрию . При инфравезикальной обструкции, обусловленной ДГПЖ, снижается максимальная и средняя скорость потока мочи и увеличивается продолжительность акта мочеиспускания, а урофлоуметрическая кривая становится пологой и более протяженной (рис. 2). При выполнении урофлоуметрии больной мочится в специальный резервуар, и с помощью специального приспособления осуществляется запись акта мочеиспускания. Для оценки урофлоуметрической кривой наиболее часто используют показатель максимальной скорости потока мочи. Его значения более 15 мл/с считаются нормальными. Показатель максимальной скорости потока мочи 10-15 мл/с свидетельствует о легкой степени, 5-10 мл/с - о средней степени, а менее 5 мл/с - о тяжелой степени нарушения мочеиспускания.

При распознавании ДГПЖ важно оценить количество остаточной мочи в мочевом пузыре после акта мочеиспускания, это позволяет уточнить стадию заболевания и определить показания к медикаментозному или оперативному лечению. Количество остаточной мочи определяют ультразвуковым методом. Одновременно при этом можно оценить размеры (объем) и форму предстательной железы, для чего выполняют УЗИ как перед актом мочеиспускания (для определения размеров и формы предстательной железы), так и сразу после него (для определения количества остаточной мочи).

Рис. 2. Урофлоуграммы:

а - в норме; б - при доброкачественной гиперплазии предстательной железы

При ДГПЖ на ультразвуковых сканограммах определяется увеличение предстательной железы разной степени, которая в виде округлого образования с ровными контурами вдается в просвет мочевого пузыря (рис. 3). У некоторых больных предстательная железа приобретает грушевидную форму за счет изолированного увеличения средней доли. Более точно оценить состояние и направление роста предстательной железы при ее доброкачественной гиперплазии можно после трансректального УЗИ.

Рис. 3. Трансректальная ультрасонограмма больного с доброкачественной гиперплазией предстательной железы

Факультативные методы исследования, подразумевающие углубленное обследование больного с ДГПЖ, включают выполнение исследования давление-поток при специальном уродинамическом обследовании для точного установления наличия и степени выраженности обструкции, изучение состояния верхних мочевых путей с использованием ультразвука и экскреторной урографии и, изредка, цистоскопию. Цистоскопия показана при наличии гематурии в момент обследования, в анамнезе, а также при подозрении на сопутствующую опухоль мочевого пузыря. Для оценки состояния почек и верхних мочевых путей выполняют экскреторную урографию.

Для распознавания ДГПЖ можно выполнить МРТ, но уже доказана идентичность результатов этого исследования и ультразвукового трансректального сканирования.

К методам, не рекомендованным при первичном обследовании больных с ДГПЖ, относят ретроградную уретрографию, профилометрию уретры, микционную цистоуретрографию, электромиографию сфинктера уретры, полицистометрографию, так как они не дают полезной информации.

Дифференциальная диагностика

-Склероз предстательной железы

-Рак предстательной железы

-Инородные тела или камни в мочевом пузыре

-Нестабильность детрузора

-Камень в нижней трети мочеточника