Главный фактор риска (80-90 % случаев) — курение. Показатели смертности от ХОБЛ среди курильщиков максимальны, у них быстрее развивается обструкция дыхательных путей и одышка. Однако случаи возникновения и прогрессирования ХОБЛ отмечаются и у некурящих лиц. Одышка появляется приблизительно к 40 годам у курильщиков, и на 13-15 лет позже у некурящих.

Самые вредные профессиональные факторы — пыли, содержащие кадмий и кремний. На первом месте по развитию ХОБЛ стоит горнодобывающая промышленность. Профессии повышенного риска: шахтеры, строители, контактирующие с цементом, рабочие металлургической (за счет испарений расплавленных металлов) и целлюлозно-бумажной промышленности, железнодорожники, рабочие, занятые переработкой зерна, хлопка.

Следует отметить, что охрана труда позволяет значительно снизить риск развития данных хронических заболеваний, основные мероприятия направлены на предотвращение попадания в дыхательные пути пыли и аэрозолей. Достигается это двумя путями, с помощью индивидуальных и коллективных средств защиты. Индивидуальные обеспечивают фильтрацию поступающего к дыхательным путям воздуха, удаляя вредные примеси, к ним относятся, например, респираторы. Коллективные осуществляют фильтрацию воздуха и понижают концентрацию вредных веществ в производственных помещениях. Как правило данные методы защиты используются совместно.

Классификация

Классификация ХОБЛ (GOLD, 2015)

| Стадия |

ОФВ1* |

ОФВ1/ФЖЕЛ* |

| 1 |

≥80% |

<70% |

| 2 |

50–80% |

| 3 |

30–50% |

| 4 |

<30% |

Примечание: * — через 15 мин после 400 мкг сальбутамола

Стадия I. Лёгкая

ОФВ1/ФЖЕЛ менее 70 % от должного

ОФВ1 более 80 % от должного

Наличие или отсутствие хронических симптомов (кашель, мокрота)

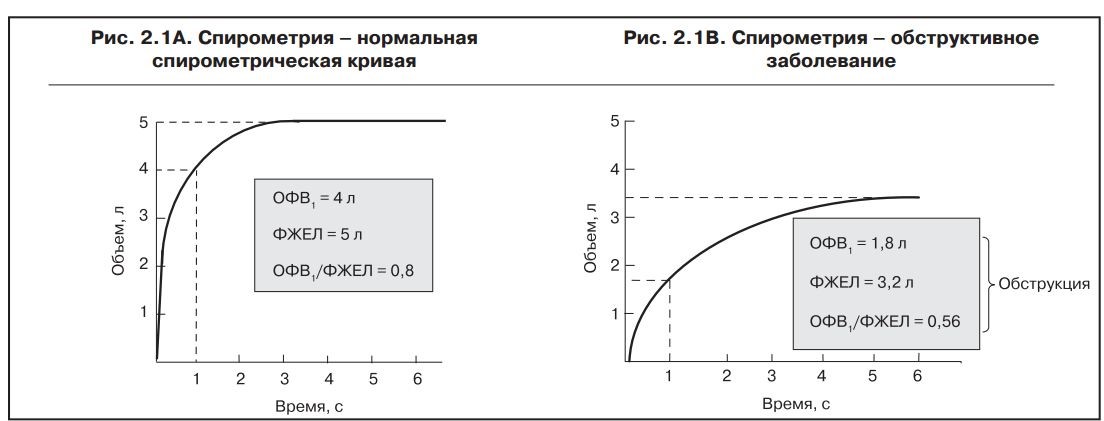

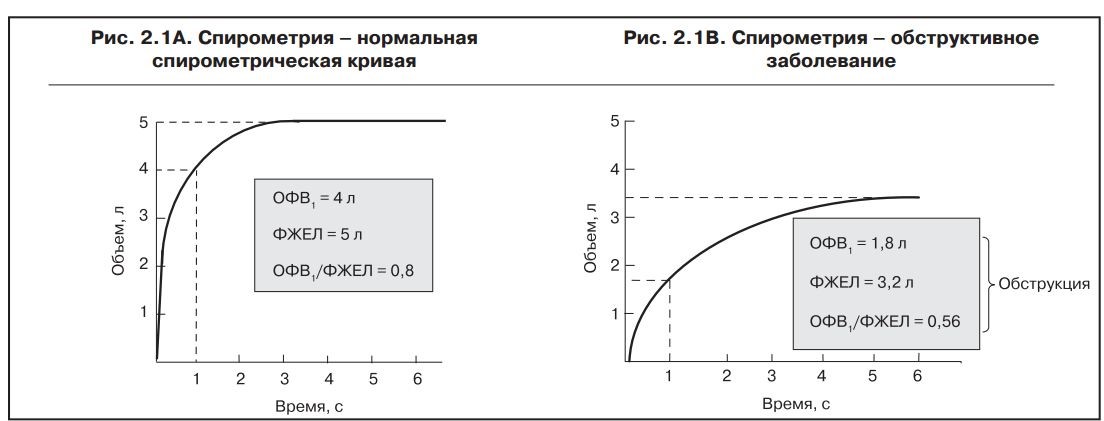

ОФВ1 остаётся в пределах среднестатистической нормы, а отношение ОФВ1 к ФЖЕЛ становится ниже 70 % от должной величины. Этот показатель отражает раннее проявление бронхиальной обструкции, выявляемое методом спирометрии. Он характеризует изменение структуры выдоха, то есть за 1-ю секунду форсированного выдоха пациент выдыхает показатель среднестатистической нормы, однако по отношению к ФЖЕЛ этот процент снижается до 70 от нормы, что выявляет индивидуальное нарушение функции внешнего дыхания.

Стадия II. Средняя

• ОФВ1/ФЖЕЛ менее 70 % от должного

ОФВ1 менее 80 % от должного

Наличие или отсутствие хронических симптомов (кашель, мокрота, одышка)

Стадия III. Тяжёлая

ОФВ1/ФЖЕЛ менее 70 % от должного

ОФВ1 менее 50 % от должного

Наличие или отсутствие хронических симптомов (кашель, мокрота, одышка)

Стадия IV. Крайне-тяжёлая

ОФВ1/ФЖЕЛ менее 70 % от должного

ОФВ1 менее 30 % от должного или менее 50 % в сочетании с хронической дыхательной недостаточностью

Классификация тяжести обострений ХОБЛ (ATS/ERS, 2004)

| Признаки |

Легкое |

Умеренное |

Тяжелое |

| Коморбидность |

+ |

+++ |

+++ |

| Частые обострения |

+ |

+++ |

+++ |

| Тяжесть ХОБЛ |

легкая, умеренная |

умеренная, тяжелая |

тяжелая |

| Гемодинамика |

стабильная |

стабильная |

стабильная, нестабильная |

| Участие дополнительных мышц |

− |

+ |

++ |

| Тахипноэ |

− |

++ |

+++ |

| Симптомы после начала лечения |

− |

++ |

+++ |

Течение патологического процесса:

Патофизиологические изменения при ХОБЛ включают следующие патологические изменения:

• бронхиальная обструкция,

• деструкция паренхимы и эмфизема легких,

• расстройства газообмена,

Гиперсекреция слизи

Гиперсекреция слизи вызвана стимуляцией секретирующих желез и бокаловидных клеток лейкотриенами, протеиназами и нейропептидами.

Дисфункция ресничек

Реснитчатый эпителий подвергается плоскоклеточной метаплазии, что приводит к нарушению мукоцилиарного клиренса (нарушению эвакуации мокроты из легких). Эти начальные проявления ХОБЛ могут сохраняться в течение многих лет, не прогрессируя.

Бронхиальная обструкция

Выделяют следующие причины бронхиальной обструкции:

• Ремоделирование и фиброз дыхательных путей,

• Потеря эластической тяги легкого в результате разрушения альвеол,

• Разрушение альвеолярной поддержки просвета мелких дыхательных путей;

• Накопление клеток воспаления, слизи и экссудата плазмы в бронхах,

• Сокращение гладкой мускулатуры бронхов,

• Динамическая гиперинфляция при физической нагрузке.

Обструкция при ХОБЛ, в основном, формируется на уровне мелких и мельчайших бронхов. Ввиду большого количества мелких бронхов, при их сужении примерно вдвое возрастает общее сопротивление нижних отделов респираторного тракта.

Спазм бронхиальной гладкой мускулатуры, воспалительный процесс и гиперсекреция слизи могут формировать небольшую часть обструкции, обратимую под влиянием лечения. Воспаление и экссудация имеют особенно важное значение при обострении.

Лёгочная гиперинфляция

Лёгочная гиперинфляция (ЛГИ) — повышение воздушности лёгочной ткани, образование и увеличение «воздушной подушки» в лёгких. В зависимости от причины возникновения подразделяется на два вида:

• статическая ЛГИ: вследствие неполного опорожнения альвеол на выдохе вследствие снижения эластической тяги легких

• динамическая ЛГИ: вследствие уменьшения времени выдоха в условиях выраженного ограничения экспираторного воздушного потока

С точки зрения патофизиологии, ЛГИ является адаптационным механизмом, так как приводит к снижению сопротивления воздушных путей, улучшению распределения воздуха и повышению минутной вентиляции в покое. Однако ЛГИ приводит к следующим неблагоприятным последствиям:

• Слабость дыхательной мускулатуры. Происходит укорочение и уплощение диафрагмы, что делает её сокращения малоэффективными.

• Ограничение нарастания дыхательного объёма при физической нагрузке. У здоровых людей при нагрузке происходит увеличение минутного объёма дыхания за счет увеличения частоты и глубины дыхания. У больных ХОБЛ во время нагрузки увеличивается легочная гиперинфляция, так как увеличение ЧДД при ХОБЛ ведет к укорочению выдоха, и ещё большая часть воздуха задерживается в альвеолах. Увеличение «воздушной подушки» не позволяет значительно увеличить глубину дыхания.

• Гиперкапния при физической нагрузке. Вследствие снижения отношения ООЛ к ЖЁЛ за счёт уменьшения ЖЁЛ вследствие ЛГИ происходит увеличение PaCO2 в артериальной крови.

• Повышение эластической нагрузки на лёгкие.

• Легочная гипертензия. В конечном итоге ЛГИ приводит к лёгочной гипертензии.

Эмфизема лёгких

Деструкция паренхимы ведет к снижению эластической тяги лёгких, и поэтому имеет прямое отношение к ограничению скорости воздушного потока и увеличению сопротивления воздуху в лёгких. Мелкие бронхи, теряя связь с альвеолами, до этого находившимися в расправленном состоянии, спадаются и перестают быть проходимыми.

Расстройства газообмена

Обструкция дыхательных путей, деструкция паренхимы и расстройства легочного кровотока уменьшают легочную способность к газообмену, что приводит сначала к гипоксемии, а затем к гиперкапнии. Корреляция между значениями функции легких и уровнем газов артериальной крови слабо определяется, но при ОФВ1 более 1 л редко возникают существенные изменения газового состава крови. На начальных стадиях гипоксемия возникает только при физической нагрузке, а по мере прогрессирования болезни — и в состоянии покоя.

Лёгочная гипертензия

Лёгочная гипертензия развивается на IV стадии — крайне тяжёлое течение ХОБЛ, при гипоксемии (РаО2 менее 8 кПа или 60 мм рт. ст.) и часто также гиперкапнии.

Это основное сердечно-сосудистое осложнение ХОБЛ связано с плохим прогнозом. Обычно у больных с тяжёлой формой ХОБЛ давление в лёгочной артерии в покое повышено умеренно, хотя может увеличиваться при нагрузке. Осложнение прогрессирует медленно, даже без лечения.

К развитию легочной гипертензии имеют отношение сужение сосудов лёгких и утолщение сосудистой стенки вследствие ремоделирования лёгочных артерий, деструкция лёгочных капилляров при эмфиземе, которая ещё больше увеличивает давление, необходимое для прохождения крови через лёгкие. Сужение сосудов может возникать из-за гипоксии, которая вызывает сокращение гладкой мускулатуры лёгочных артерий, нарушения механизмов эндотелий-зависимой вазодилатации (снижение продукции NO), патологической секреции вазоконстрикторных пептидов. Ремоделирование сосудов — одна из главных причин развития лёгочной гипертензии в свою очередь происходит за счёт выделения факторов роста или вследствие механического стресса при гипоксической вазоконстрикции.

Лёгочное сердце

Лёгочная гипертензия определяется как «гипертрофия правого желудочка в результате заболеваний, поражающих функцию и/или структуру лёгких, за исключением тех расстройств лёгких, которые являются результатом заболеваний, первично поражающих левые отделы сердца, как при врожденных заболеваниях сердца». Лёгочная гипертензия и редукция сосудистого ложа вследствие эмфиземы ведут к гипертрофии правого желудочка и его недостаточности лишь у части больных.

Системные проявления

При ХОБЛ наблюдается системное воспаление и дисфункция скелетной мускулатуры. Системное воспаление проявляется наличием системного окислительного стресса, повышенной концентрацией циркулирующих цитокинов и активацией клеток воспаления. Проявлением дисфункции скелетных мышц являются потеря мышечной массы и различные биоэнергетические расстройства. Эти проявления ведут к ограничению физических возможностей пациента, снижают уровень здоровья, ухудшению прогноза заболевания.

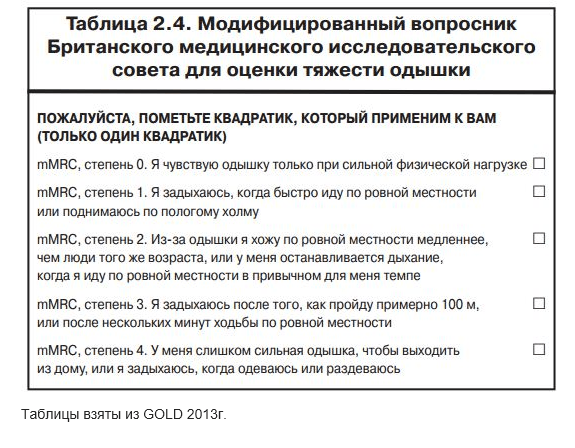

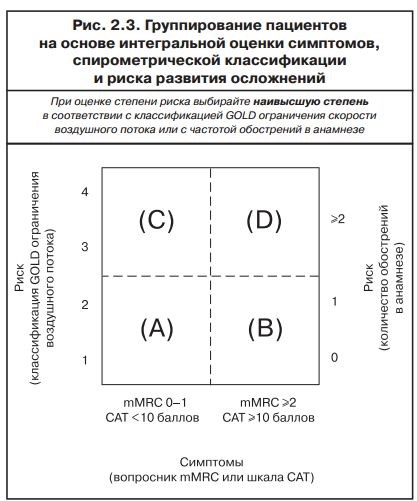

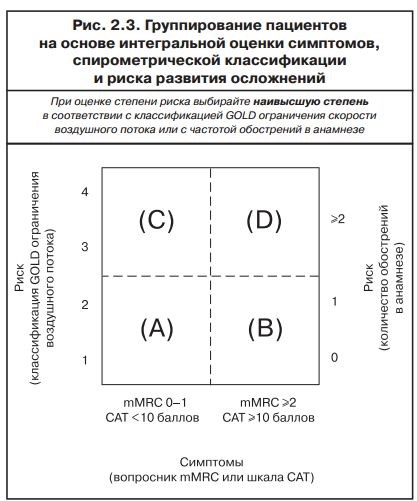

Группы пациентов:

- пациенты группы А - низкий риск, меньше симптомов

- пациенты группы В - низкий риск, больше симптомов

- пациенты группы С - высокий риск, меньше симптомов

- пациенты группы D - высокий риск, больше симптомов.

При сборе анамнеза необходимо уделить внимание анализу индивидуальных факторов риска, так как при сочетании факторов риска прогрессирование болезни ускоряется.

Для оценки курения как фактора риска используется индекс курильщика (ИК), выраженный в пачках/лет:

ИК (пачка/лет) = (число выкуриваемых сигарет в сутки * стаж курения (годы))/20

Если ИК более 10 пачек/лет - является достоверным фактором риска развития ХОБЛ